周南市・下松市・光市の不動産のご相談は

売家・売土地の泉(周南・下松・光)

㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1

人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!

営業時間 | 9:00〜18:00 |

|---|

定休日 | 日曜・祝日 |

|---|

か行

カラ類とは、スズメ目シジュウカラ科に属する小型の鳥のグループを指します。日本では特に以下のような鳥たちが「カラ類」として知られています。

■日本で見られる代表的なカラ類

・シジュウカラ:最もよく見られるカラ類。黒いネクタイのような模様が特徴。

・ヤマガラ:胸がオレンジ色で、頭が黒と白のツートンカラー。

・ヒガラ:シジュウカラよりも小さく、頭の後ろに白い斑点がある。

・コガラ:全体的に地味な色合いで、黒い帽子のような頭部が特徴。

■特徴

・体長10~15cm程度の小型の鳥

・木の枝に止まって移動する「枝渡り」のスタイル

・昆虫や蜘蛛、しゅしなどを食べる雑食性

・頭が良く、道具を使ったりすることもある(特にヤマガラ)

「俺は先代の”男振り”が好きだった」

(鬼平)

外国税控除とは、既に海外で相続税のような税金を納税している場合、一定の要件を満たせば、日本で納める相続税額から、海外にある財産部分の割合を控除する特例のことです。

改製原戸籍(はらこせき、げんこせき)とは、法務省令による制度改正以前の、古い様式の戸籍のことをいいます。

戸籍のコンピュータ化をする際、元になったかみベースで補完されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。

150年間保存されます。

交付手数料は1通につき750円です。

重要なのは、原戸籍から現在戸籍へ改められた際に、削除されてしまった項目があるということです。

平成6年の法改正によって、改製原戸籍に記載されていた以下の内容が記載されなくなりました。

・除籍された人の情報

・離婚

・認知した子

・養子縁組

・転籍

法改正によって戸籍の様式が変更になると、その時に効力のある事項だけが転載されます。

原戸籍謄本は相続手続に必要になります。

原戸籍謄本はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは現在戸籍のみです。

●原戸籍謄本を取得できる人

①本人

②配偶者

③戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)

上記の人以外でも、正当な事由がある場合や、委任状がある場合は、改製原戸籍謄本を取得できます。

配偶者や直系血族が取得する場合は、戸籍に記載されている人との続柄が確認できる戸籍謄本などの資料が必要ですが、その自治体にある戸籍で確認できる場合は役所の方で確認してくれるので用意する必要はありません。

「行蔵は我に存す」(勝海舟)

自分の行動の責任は自分で負う。

過失責任の原則

何人も、事故の故意又は過失によって他人に損害を与えた場合には、当然にその責任を負わなければなりません。

カタルシス

精神の浄化作用。

相続人が、被相続人の死亡を告げず、ATM等で払い戻しを行うこと。

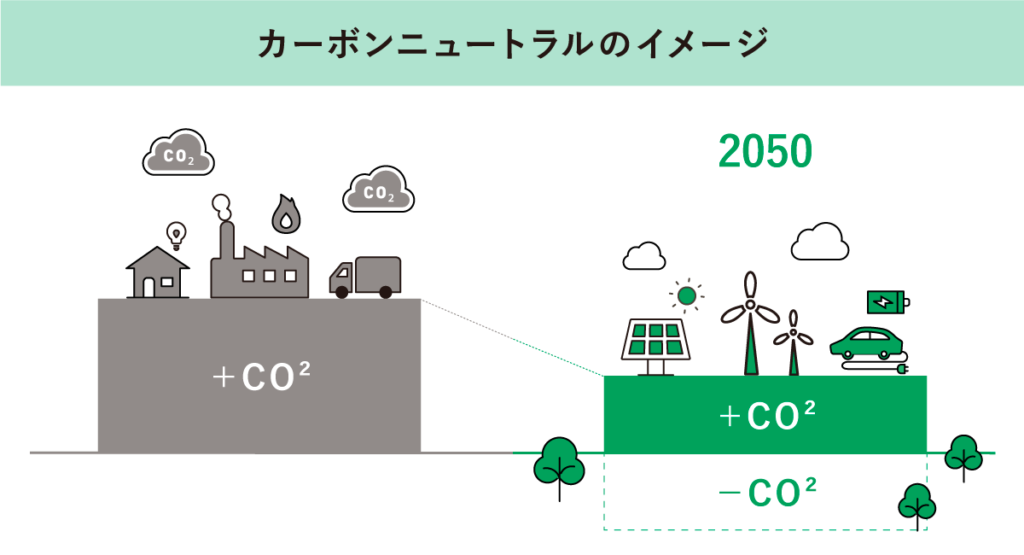

カーボンニュートラル(carbon neutral)とは、「二酸化炭素(CO²)などの温室効果ガスの排出量と植林・森林管理などによる吸収量と除去量を同量になるようにし、温室効果ガス排出量を“実質ゼロ”にすることを意味します。

地球温暖化を防ぐための世界的な取り組みの中核となる考え方です。

日本を含む120を超える国と地域が、カーボンニュートラルへの参加を表明しています。

1.カーボンニュートラルの基本概念

人間の活動(発電・交通・工業・住宅など)でCO²などの温室効果ガスが排出されます。これを以下の2つの方法で「相殺」して実質ゼロにするのがカーボンニュートラルです。

温室効果ガスとは、CO²やメタンガスといった気候変動につながるガスのことです。

CO²の排出量は温室効果ガスの80%以上を占めています。

①排出量を減らす(削減)

・再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力など)の利用

・電気自動車(EV)・省エネ機器の普及

・建物の断熱化・高効率設備導入(ZEHなど)

②吸収・除去する(吸収・固定)

・森林整備や植林によるCO²吸収

・カーボンリサイクル(CO²を再利用)

・DAC(Direct Air Capture):大気中を直接改修を直接回収)

2.日本のカーボンニュートラル政策

日本政府は2050年までにカーボンニュートラル実現を宣言しています(2020年10月・菅首相表明)。

主な政策

○グリーン成長戦略

・再エネ・蓄電池・水素・自動車・住宅など14の重点分野を設定

○エネルギー基本計画(第6次)

・2030年に温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目標

・再生可能エネルギー比率:36~38%

○地方自治体の取り組み

・多くの自治体(山口県・周南市・下松市・光市)でも独自に脱炭素化や省エネ補助制度を展開しています。

3.住宅・不動産分野との関係

○ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

・太陽光発電+高断熱+省エネ設備で、消費エネルギーを実質ゼロに。

○補助金制度

・国の「ZEH補助」「給湯省エネ2025」「先進的窓リノベ」など

○不動産価値への影響

・省エネ住宅・再エネ設備付き物件は資産価値・人気が上昇。

・逆に、非対応の建物は将来「脱炭素リスク(資産価値低下)」の懸念。

■なぜ、カーボンニュートラルが必要なのか?

地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力に繋がります。

温室効果ガスの排出量に関する対策を施さないと、地球環境の大きな変動によって人類の存続に関わってきます。

1992年、ブラジルのリオデジャネイロで「地球サミット」が開催され、各国による「国連気候変動枠組み条約」への署名が開始となり、1994年に発行されました。

1997年には、気候変動枠組み条約第三回締約国会議で「京都議定書」が採択されました。

■なぜ、2050年までにカーボンニュートラルなのか?

カーボンニュートラルの達成目標は、2015年、パリ協定において締結されました。

パリ協定は1997年に定められた京都議定書の後継となるものであり、2021年時点で世界189の国と地域が合意しており、合意した国と地域が排出する温室効果ガスは、世界の排出量の86%以上におよびます。

今後人類が安全に暮らして行くには、気温上昇を1.5℃程度に抑えることが必要とされています。

1.5℃と2℃の間には大きな差があります。たとえば、熱波に襲われる人の人数は2℃になると約17億人増え、珊瑚礁は1.5℃上昇で70~90%減少、2℃上昇でほぼ全滅すると予測されています。

■日本はカーボンニュートラルとどう向き合っているか?、

2020年10月に菅総理大臣が、2050年までのカーボンニュートラル達成という目標を宣言しました。

中期目標として2030年までに現状の26%、2050年までにゼロにするという目標です。

環境対策を進めながら経済成長を止めない方針が、日本の基本スタンスです。

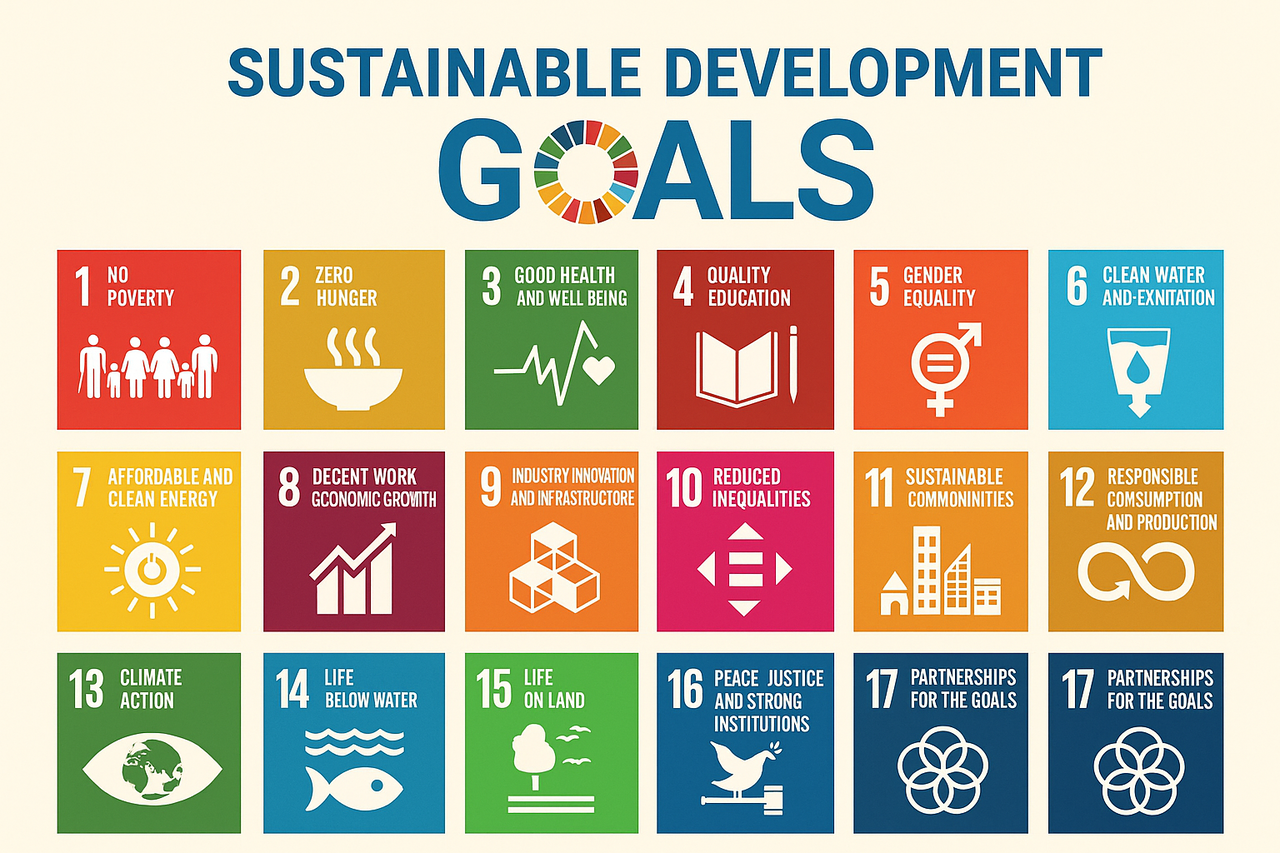

■カーボンニュートラルとSDGsの取り組みの関係

カーボンニュートラルは、SDGs(持続可能な開発のための2030アジェンダ)とも深い関連性があります。

特に目標13「気候変動に具体的な対策を」と目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」と深い関連性があります。

カラ類とは、スズメ目シジュウカラ科に属する小型の鳥のグループを指します。日本では特に以下のような鳥たちが「カラ類」として知られています。

■日本で見られる代表的なカラ類

・シジュウカラ:最もよく見られるカラ類。黒いネクタイのような模様が特徴。

・ヤマガラ:胸がオレンジ色で、頭が黒と白のツートンカラー。

・ヒガラ:シジュウカラよりも小さく、頭の後ろに白い斑点がある。

・コガラ:全体的に地味な色合いで、黒い帽子のような頭部が特徴。

■特徴

・体長10~15cm程度の小型の鳥

・木の枝に止まって移動する「枝渡り」のスタイル

・昆虫や蜘蛛、しゅしなどを食べる雑食性

・頭が良く、道具を使ったりすることもある(特にヤマガラ)

「人生においては落ち着いた人になることである」平沢興

仮払制度

相続が開始すると、葬儀費用、火葬費用、生前の生活費等、被相続人に関する支払いが意外に多いことに気づきます。

以前は、遺産分割が行われるまで、個人の預貯金を払い戻しすることができませんでした。

相続人全員の同意や、遺産分割協議書がなくても一定の限度額までであれば、預金の口座が凍結していても預貯金を引き出せる制度が、2019年7月から開始された「仮払制度」です。

民法第909条の2が新設されたことにより、他の共同相続人の合意等を得なくても、各金融機関において最大150万円までは、相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。

金融機関ごとの上限となりますので、複数の金融機関に預金がある場合には、それぞれの金融機関の預金に対して適用できます。

仮払いを受けた金額については、後に行われる遺産分割において、既に遺産を受けたものとして計算されます。

「預貯金債権」についてのみ仮払いができるとさその他の有価証券に関する権利はその他の有価証券に関する権利は仮払いの対象外です。

預貯金債権が遺贈や特定承継遺言の対象となっているときは、仮払いの請求はできません。

■仮払いの2つの方法

①金融機関で直接手続を行う

②家庭裁判所の判断によって預貯金の払い戻しを受ける

仮払制度の上限額以上の金額を引き出したい場合には、家庭裁判所で遺産分割の審判または調停を申立がされていることが前提で、貯金の仮払いの申立て手続を行います。

この場合、家庭裁判所の判断によって、他の相続人の利益を侵害しない範囲内で仮払いが認められることになります。

ただし、手続には手間と時間がかかります。

■仮払いを受けられる金額

相続開始日の預金残高×3分の1×請求する相続人の法定相続分

ただし、一つの金融機関から払い戻しができるのは150万円まで

上記のいずれか低い金額の法が上限額になります。

■払い出しに必要な書類

①戸籍謄本

口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本とすべての相続人を明らかにする戸籍謄本

②印鑑証明書

③申請書

④本人確認書類(免許証等)

■仮払い請求の使途を告げる必要があるか

使途を告げることは要件とされていません。

■注意点

①相続放棄はできなくなる

本制度により被相続人の預貯金が仮払いされると、それを受け取った相続人は遺産分割により取得したものとみなされます。

②遺言がある場合は仮払いができなくなることがある

■民法909条の2

各共同相続人は、遺産に賊する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

ある神社の神霊を分けて(分霊)、新設した別の神社にも祀ること。

神道では、心霊は無限に分けることができ、分霊しても元の神霊に影響はなく、分霊も本社の神霊と同じ働きをするとされる。