周南市・下松市・光市の不動産のご相談は

売家・売土地の泉(周南・下松・光)

㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1

人気ランキングTOP3を目指します!応援してください!

営業時間 | 9:00〜18:00 |

|---|

定休日 | 日曜・祝日 |

|---|

は ひ ふ へ ほ

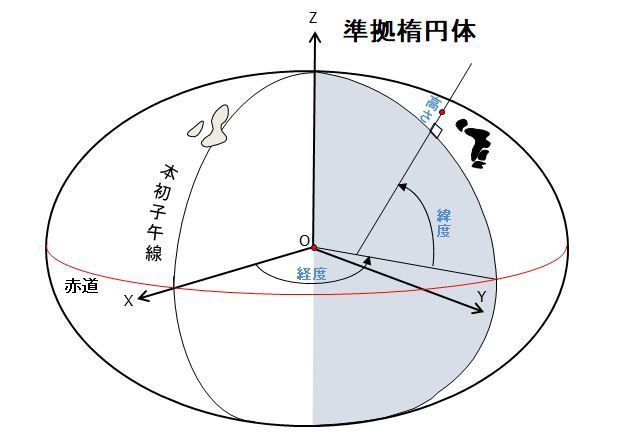

ベッセル楕円体(国土地理院)

「人間うしろを振り返っていたら、一歩も前に進めん」日比野義正

法務局で遺言を保管

法務局で遺言を保管する制度は、「法務局における自筆証書遺言保管制度」(2020年7月10日開始)と呼ばれ、遺言を安全に保管し、家庭裁判所での「検認」手続を不要にする仕組みです。

1.制度の概要

・遺言者が作成した自筆証書遺言を、全国の法務局で預かってくれる制度。

・これにより、紛失・改ざん・隠匿のリスクを減らせる。

・家庭裁判所で必要だった「検認手続」が不要になり、相続開始後の手続がスムーズになる。

2.保管できる遺言の種類

・自筆証書遺言のみが対象。

※公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外。

・ただし、財産目録についてはパソコン作成・印刷やコピーでも可(署名押印は不要)。

3.利用できる人

・日本国内に住所がある人(外国籍でも可)。

・年齢制限はなく、遺言能力があれば誰でも利用可能。

4.手続の流れ

①遺言書を自筆で作成(財産目録はPC可)。

②遺言書を保管を希望する遺言者本人が法務局へ出向く(代理不可)。

③法務局で形式的なチェックを受ける。

④問題がなければ保管してもらえる。

5.必要書類

・遺言書(封はしない)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・住民票(本籍地入り)

・収入印紙(保管申請手数料)

6.手数料

・保管申請:1通3,900円(収入印紙で納付)

・閲覧・証明書交付などの手数料は別途。

「幸福とは、金でも名誉でも地位でもなく、おそらくそれは、感謝の心と、それによる喜びであろう。ほほえみと感謝の心こそは、動物にはない人間独特のものである」平沢興

7.保管後の流れ

・遺言者はいつでも撤回・変更可能(再預け入れも可)。

・相続開始後、相続人は法務局で「遺言書上方証明書」を取得できる。

・相続人全員に「遺言書が保管されている」という通知が行われるため、不公平な隠匿が防げる。

8.メリットとデメリット

○メリット

・紛失・偽造・隠匿のリスクが低い

・家庭裁判所での「検認」は不要

・公証人を使う公正証書遺言より費用が安い

○デメリット

・遺言内容のチェックは形式面のみ(法律的な有効性は保証されない)

9.手続ができる法務局

・「遺言者の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局(本局)。

・出張所や支局では不可。

保証意思宣明

民法改正により、事業用融資の保証契約については、その契約日の前1ヶ月以内に、保証人になる人が公証役場で公証人に口授することで、保証意思宣明公正証書を作成しなければ、効力を生じません。

保証意思の確認は代理人では行えません。

事業用の債務はその金額が大きいにもかかわらず、個人的な義理や人情からリスクの内容を十分に理解せずに保証契約をしてしまい、返済ができずに破綻してしまうという事例が多く見られ、社会的に問題となっていました。そのような事態を抑止することを目的とした公正証書です。

なお、保証人になろうとする者が法人である場合や、主たる債務者が法人である場合の、主たる債務者との間で一定の密接な関係がある者についてはこの規制の対象から除外されています。

主債務者は、事業用融資の保証を委託するときは、保証人となる予定の者に対して主債務者の財産及び収支の状況等について情報を提供する義務を負います。

「日本人はカレーを見たら、何かを乗せたがる民族である」稲田俊輔

■改正点

①極度額の定めのない個人の根保証契約を無効とすること

保証人が想定外の債務を負うケースが散見されたため、保証人を守るルールが設けられました。

個人根保証契約を締結する際には、主債務に含まれる債務の種類を問わず、契約締結の時点で確定的な極度額の金額を書面または電磁的記録で定めておく必要があります。

賃貸物件の借り入れや介護、医療施設への入居など、個人根保証契約全般に拡大することとされました。

②個人が事業用の融資で保証人になる場合、公証人が保証意思を確認する

③契約関係者への情報提供義務

主債務者が個人に対して、主債務者の財産や収支の状況等の情報を提供する義務が設けられました。

また、事業用の債務であるかどうかにかかわらず、債権者は保証契約締結後に保証人から請求があれば、主債務の残額や履行状況などの情報を保証人に提供しなければなりません。

期限の利益を喪失した場合の情報提供も義務づけられています。

債権者は、主債務者が一括払いの義務を負った事実を知ったときから、2ヶ月以内にその旨を保証人へ通知しなくてはなりません。

■保証意思宣明公正証書がいらないケース

| 主たる債務者 | 保証人 |

| 法人 | その法人の理事・取締役・執行役またはこれらに準ずる者であれば不要 |

| その法人の総株主の議決権の過半数を有する株主であれば不要 | |

| 個人 | その事業の共同事業者であれば不要 |

| その事業に現に従事している人の配偶者であれば不要 |

■作成にかかる費用

公証人手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに、1件11,000円(4枚を超える場合は1枚につき250円加算)です。

公正証書の正本、謄本については、用紙1枚について250円が必要です。

文書の作成などを行政書士や弁護士に依頼する場合は、別途の報酬がかかります。